Hattingen- Gesprächsabend „Zuhause in Hattingen – fremd in Hattingen“. Hattingen hat viele „Angekommene“. Manche kamen aus freien Stücken, manche wurden vom Leben geschoben, manche vom Krieg gejagt. Und manche sind nie weg gewesen – und mussten trotzdem erfahren, dass auch ein Zuhause brüchig werden kann.

Beim Gesprächsabend „Zuhause in Hattingen – fremd in Hattingen“ (3. Februar 2026) trafen Welten aufeinander, die auf den ersten Blick nicht zusammengehören – und dann doch plötzlich wie ein einziges großes Kapitel wirkten. Die Runde: Werner Stanko (Hattinger mit ostpreußischen Wurzeln), Metin Kaya (Hattinger mit türkischen Wurzeln), Anne Prinz (Hattingerin von kleinauf), Rubou Khansa (Hattingerin mit syrischen Wurzeln) und als besonderer Gast Stephan Anpalagan (Berater, Theologe und Autor). Moderiert wurde der Abend von Antje Rösener, Geschäftsführerin der Ev. Erwachsenen- und Familienbildung Westfalen.

Der Altersbogen allein sagte schon alles: 93, 53, 42 und 23 – vier Generationen, die einander nicht belehrten, sondern zuhörten. Und genau darin lag die Kraft: Heimat ist nicht nur „wo ich herkomme“. Heimat ist auch: Wer hört mich an? Wer lässt mich sein? Wer macht Platz am Tisch?

Anne Prinz – Heimat, die zerbombt, und Heimat, die man verteidigt

Anne Prinz ist die Einzige auf dem Podium, die ihr Leben lang in Hattingen gelebt hat – und doch beginnt ihre Geschichte mit Heimatlosigkeit. 1942 geboren, erzählt sie von einem Haus, das bombardiert wurde, von Nächten im Bunker und vom Schlafen im Leiterwagen. Und dann diese Szene, die sich festsetzt: Die erste Kirmes mit Feuerwerk – gut gemeint von den Eltern – wurde für das Kind zum Rückfall in Panik. Knallen, Blitzen, Erinnerung.

Heimat, das wurde an diesem Abend deutlich, ist nicht automatisch Geborgenheit. Heimat kann auch ein Ort sein, an dem man lernen muss, wieder zu atmen.

Und dann steht da plötzlich eine zweite große Überschrift in ihrem Leben: der Hüttenkampf. Hundert Frauen, chaotisch am Anfang – und dann organisiert, mit Sprecherrat, mit Beharrlichkeit, mit Öffentlichkeit. Es ging um Arbeitsplätze, um Existenzen, um das Gefühl: Wir lassen nicht alles mit uns machen. Auch wenn am Ende die Hütte geschlossen wurde – sie spricht über das, was geblieben ist: Haltung. Gemeinschaft. Und der Satz, der hängen blieb wie ein persönliches Manifest:

„Dass man nicht einfach alles hinnimmt, was die da oben beschließen.“

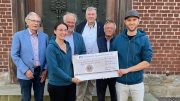

Zuhause in Hattingen – fremd in Hattingen © ruhrkanalNEWS (Fotos: Holger Grosz)

Werner Stanko – Flucht mit zwölf, Verantwortung wie ein Erwachsener

Werner Stanko nimmt die Zuhörer mit zurück in eine Zeit, in der Flucht nicht „Migration“ hieß, sondern Überleben. 1944 verlässt er als Junge den Hof – mit Tieren, Wagen, Pferden. Er ist zwölf und trägt Verantwortung, als wäre er dreißig: „Flieger gucken“ – nach Gefahr Ausschau halten, wenn der Himmel schwarz wird vor Flugzeugen.

Und dann dieser Moment, den man nicht mehr vergisst: ein Knall, eine Bombe, ein Krater – eine Straßenbreite vom Tod entfernt. Splitter im Pferd. Zufall als Schutzengel. Später das Eis, das Warten, die Wagen, die es nicht mehr schaffen, Menschen, die untergehen. Und irgendwann Hunger, ein Zug, der hält – ein Rübenfeld. Drei Rüben werden zum Essen.

Das Bittere an seiner Geschichte ist nicht nur, was passiert ist – sondern auch, wie oft Menschen unterwegs zusätzlich lernen mussten: Nicht jeder hilft. Nicht jeder öffnet die Tür. Und trotzdem ist Werner am Ende nicht in Verbitterung gelandet, sondern in Aufbau.

1975 kommt er nach Hattingen. Er will „weiter nach oben“, will raus aus dem Gefühl, nur zuzusehen, wie andere durch ein Werkstor gehen. Er wird Ingenieur, baut sich ein Leben auf – und bringt sich ein, jahrzehntelang, bis hin zur Arbeit in der Gemeinde. Heimat ist bei ihm nicht Nostalgie. Heimat ist: Ich bleibe. Ich mache mit. Ich trage mit.

Metin Kaya – Dezember 1979, plötzlich ist alles anders als vorgestern

Metin Kaya kommt am 8. Dezember 1979 nach Deutschland. Er ist sieben Jahre alt – und versteht nichts. Keine Sprache, keine Orientierung, keine Kurse wie heute. Sein Vater arbeitet, die Mutter ist depressiv, das Umfeld fremd. Und in der Schule ist er „der Eine“: das ausländische Kind, das nicht mal sagen kann, dass es zur Toilette muss.

Was ihn durchträgt, ist ein Satz, den er später selbst formuliert: Ziele. „Wenn man sich keine Ziele setzt, kommt man nicht weiter.“ Er erzählt von Hürden, von Ausbeutung, von Arbeit am Wochenende für 30 Mark – und davon, wie er trotzdem immer weitergeht, weil Aufgeben keine Option ist. Auch er wird Ingenieur.

Und dann der zweite große Teil seines Lebens: Hattingen zurückgeben. Metin Kaya engagiert sich seit Jahren – unter anderem als Vorsitzender im Moscheeverein, als Organisator in der Corona-Zeit (Testzentrum), als jemand, der Räume schafft, damit Menschen nicht allein bleiben. Er spricht offen über Rassismus: Er ist da, er tut weh – aber er darf nicht das ganze Leben bestimmen.

Besonders wichtig ist ihm ein Thema, das in Hattingen gerade sichtbar wächst: der Moschee-Neubau. Seine Botschaft ist klar: Nicht im Hinterhof, nicht versteckt – an der Hauptstraße, offen, ansprechbar. Wer Fragen hat, soll kommen, fragen, schauen. Und an dieser Stelle fällt ein Satz aus dem Publikum und vom Podium, der hängen bleibt: Ein Gotteshaus ist in Deutschland seit Jahrhunderten ein Heimatzeichen. Wenn eine muslimische Gemeinde nach 50 Jahren sagt: „Jetzt bauen wir“, dann ist das auch ein Satz über Ankommen.

Rubou Khansa – „Von der Prinzessin zur Kämpferin“

Und dann ist da Rubou Khansa, die Jüngste. 23 Jahre alt, syrische Wurzeln, zehn Jahre in Deutschland – und eine Geschichte, die in wenigen Sätzen ein ganzes Leben umkrempelt.

2013 verliert sie ihren Vater – durch eine Explosion. Die Mutter wird schwer verletzt, monatelang liegt sie im Bett. Fünf Töchter plötzlich ohne Schutz, ohne Netz, ohne den Menschen, der ihnen Sicherheit gegeben hat. Rubou beschreibt es so, wie man es nur sagen kann, wenn man es wirklich erlebt hat:

„2013 war das schlimmste Jahr für mich… ich musste mich von einer Prinzessin zu einer Kämpferin umwandeln.“

„Prinzessin“ meint bei ihr nicht Luxus, sondern Kindsein: Spielen, Schule, Hausaufgaben – das war früher die größte Sorge. Nach dem Tod des Vaters kommt Druck von außen: Heiraten, sich fügen, still sein. Aber sie ist anders erzogen worden. Der Vater wollte Bildung, wollte Stärke, wollte Zukunft. Und so kommt die Entscheidung zur Flucht.

Die schlimmsten Bilder entstehen auf dem Meer: Schlauchboot, Winter, Januar, fünf Stunden. Eine Schwester kippt ohnmächtig um. Und dann die eine Entscheidung, die im Nachhinein vielleicht das Leben gerettet hat: Sie nehmen das erste Boot nicht, bezahlen lieber ein zweites – und das erste Boot kommt nie an.

Im Lager in Deutschland wartet nicht sofort das neue Leben, sondern erst einmal Bürokratie und Stillstand: keine Dokumente, keine Schule. Und dann diese Schlüsselszene, die man jedem Integrationskurs an die Wand hängen könnte: Ein wütender deutscher Radfahrer, ein schmaler Weg, ein Kind, das sich nicht erklären kann – und die Erkenntnis, die wie ein Startschuss wirkt: Ohne Sprache kann ich nicht kämpfen. Also lernt sie. Mit einem kleinen Buch. Mit Sätzen. Mit Gesprächen – sogar mit dem Sicherheitsdienst.

Heute studiert Rubou Bauingenieurwesen, leitet einen Projektkurs Deutsch, engagiert sich, sitzt im Integrationsrat – und sagt diesen Satz, den man als Stadt eigentlich einrahmen müsste:

„Hattingen ist alles für mich. Ich liebe meine Stadt… ich bin stolz, dass ich Hattingerin bin.“

Und sie wird politisch, ohne Parteisprache, einfach aus Erfahrung: Sie bittet darum, die Demokratie festzuhalten, wählen zu gehen, nicht gleichgültig zu werden – weil sie weiß, wie schnell ein Land kippen kann, wenn Menschen ihren Mund nicht mehr aufmachen dürfen.

Stephan Anpalagan – Liebeskummer mit einem Land

Stephan Anpalagan bringt eine Perspektive hinein, die den Abend zusammenbindet: Er beschreibt Zugehörigkeit als Beziehung – manchmal sogar als Liebeskummer. Menschen lieben dieses Land, bemühen sich, arbeiten, bauen sich ein Leben auf – und spüren trotzdem manchmal: Die Liebe kommt nicht immer zurück. Und wer Liebeskummer hat, handelt nicht immer rational. Er wird wütend, traurig, hart, leise, laut. Das ist menschlich.

Seine Vision: Demokratie ist nichts, das „da“ ist – sie ist Arbeit, jeden Tag. Und er stellt die Frage, die unangenehm ist, aber wichtig: Wofür würden wir eigentlich kämpfen – im übertragenen Sinn? Was würden wir aus dem brennenden Haus retten?

Zwischendurch wird es rheinisch-humorig, aber mit ernstem Kern: „Jeder Jeck ist anders.“ Jeder Mensch ist anders. Und genau das auszuhalten – das ist der Job.

Was Heimat am Ende wirklich braucht

Wenn man all diese Geschichten nebeneinanderlegt, entsteht ein stiller Konsens, ganz ohne Abstimmung: Heimat ist keine feste Form. Sie ist nicht nur Kindheit. Nicht nur Sprache. Nicht nur Pass. Heimat ist etwas, das sich prägt, ändert, neu erfindet – manchmal sogar gegen den eigenen Willen.

Und vielleicht braucht Heimat am Ende gar nicht so viel, aber davon alles:

Sicherheit. Zugehörigkeit. Anerkennung.

Wenn diese drei Dinge zusammenkommen, können Menschen wachsen. Dann werden aus Geflüchteten Engagierte. Aus „Fremden“ Nachbarn. Aus Geschichten Stadtgeschichte.

Kommentar hinterlassen zu "Von der Prinzessin zur Kämpferin"