Deutschland- Vor der Bundestagswahl am 23. Februar 2025 werden viele Dinge heiß diskutiert. Je nach politischer Lage geraten dabei Themen in den Fokus der Parteien, die in der Wahrnehmung unter Umständen in ihrer Bedeutung verzerrt sind. Um die Möglichkeit zu geben, die eigene Entscheidung für das Kreuz auf dem Wahlzettel auf valide Zahlen zu stützen, hat die RuhrkanalNEWS-Redaktion in einer Kurzserie Daten zusammengetragen. Sie erhebt dabei keinen Anspruch darauf, sämtliche Themenfelder abzudecken. Die hier präsentierten Fakten sollen ausdrücklich nur ein Baustein für die individuelle Entscheidung der Wählerinnen und Wähler sein.

Geplante Themen:

–Migration

–Kriminalität

– Sozialsysteme/Bildung

– Energie

Oft wird im Wahlkampf davon gesprochen, dass unser Sozialsystem überlastet ist. Vor allem das sogenannte „Bürgergeld“ gilt vielen Parteien als aus dem Ruder gelaufen. Häufig wird unterstellt, dass das System zum Missbrauch nicht nur einlädt, sondern dass diese Einladung auch angenommen wird. Doch was sagen die offiziellen Zahlen? In Deutschland gibt es nach Recherchen des Deutschlandfunks aus Oktober 2024 etwa 5,5 Millionen Menschen, die Bürgergeld beziehen. Davon gelten 16.000 als Totalverweigerer. Sie nehmen zum Beispiel keine Arbeit an, obwohl sie arbeitsfähig sind. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass 99,96 % aller Menschen, die Bürgergeld bekommen, auch dazu berechtigt sind. 2,2 Millionen Personen sind arbeitsfähig, stehen dem Arbeitsmarkt aktuell nicht zur Verfügung, da sie z. B. Angehörige pflegen oder alleinerziehend sind. In dieser Gruppe sind 800.000 Menschen, die zwar arbeiten gehen, aber als Aufstocker Zuschüsse aus dem Bürgergeld-Etat bekommen.

Ein weitere große Gruppe sind 1,8 Millionen Kinder und Jugendliche, die verständlicherweise (noch) nicht arbeiten, sondern in den Kindergarten oder die Schule gehen. 1,7 Millionen Menschen könnten prinzipiell arbeiten, finden aber wegen einer fehlenden Berufsausbildung keine Stelle oder sie sind (dauerhaft) erkrankt.

Eine Statista-Statistik für die Jahre 2017 bis 2021 kommt zu einem etwas höheren Anteil an Totalverweigerern. Aber auch hier machen die Menschen, die das Bürgergeld-System nicht ausnutzen, den größten Teil von etwa 98% oder mehr aus. Das bestätigt auch das DIW, eine Institution, die nicht verdächtig ist, Sozialromantik zu unterstützen.

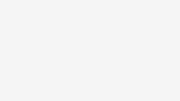

Ein großer Anteil (knapp die Hälfte) der Menschen, die Bürgergeld oder Arbeitslosengeld II bekommen, haben einen ausländischen Pass. Wieviele von ihnen Flüchtlinge sind, lässt sich aus der statista-Grafik nicht entnehmen. Dort sind auch Menschen erfasst, die bereits in der zweiten oder dritten Generation in Deutschland leben und nun in eine Notlage geraten sind.

Zahl der Menschen mit nichtdeutschem Pass, die Arbeitslosengeld II oder Bürgergeld bekommen (Grafik: Statista)

Flüchtlinge sind zunächst auf öffentliche Hilfe wie das Bürgergeld angewiesen, um ihren Lebensunterhalt in Deutschland zu bestreiten. Das liegt zum einen daran, dass sie mindestens die ersten drei Monate in Deutschland nicht arbeiten dürfen. Bekommen sie dann die Erlaubnis, eine Wohnung außerhalb einer staatlichen Unterkunft zu beziehen, erhalten sie gleichzeitig eine Arbeitserlaubnis. Müssen sie in einer Asylunterkunft bleiben, bekommen sie die Arbeitserlaubnis erst nach sechs Monaten. Ausnahmen gibt es dann nur für

– für Personen, deren Asylverfahren als offensichtlich unbegründet oder unzulässig abgelehnt wurde und keine aufschiebende Wirkung der Klage angeordnet wurde

– für Personen aus sicheren Herkunfsstaaten (Albanien, Bosnien und Herzegowina, Georgien, Ghana, Kosovo, Montenegro, Nordmazedonien, Republik Moldau, Senegal und Serbien), die nach dem 31. August 2015 einen Asylantrag gestellt haben

– für Geduldete, die das Abschiebungshindernis selbst zu vertreten oder ihre Mitwirkungspflichten bei der Beseitigung des Abschiebungshindernisses verletzt haben oder konkrete Maßnahmen zur Aufenthaltsbeendigung bevorstehen.

Flüchtlinge streben Erwerbstätigkeit an

Eine Studie der Bundesanstalt für Arbeit zeigt, dass Flüchtlinge Interesse daran haben, schnell für ihren eigenen Lebensunterhalt zu sorgen. Sie überwinden Sprachbarrieren, lassen sich qualifizieren und nehmen sozialversicherungspflichtige Jobs an. Nach acht Jahren sind 68 Prozent der Geflüchteten erwerbstätig. Die Erwerbsquote der Gesamtbevölkerung lag laut Statistischem Bundesamt in Deutschland im Jahr 2023 bei 77,2 Prozent. Angesichts von Sprachhemmnissen und Schwierigkeiten bei der Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse ist der Abstand nicht besonders groß.

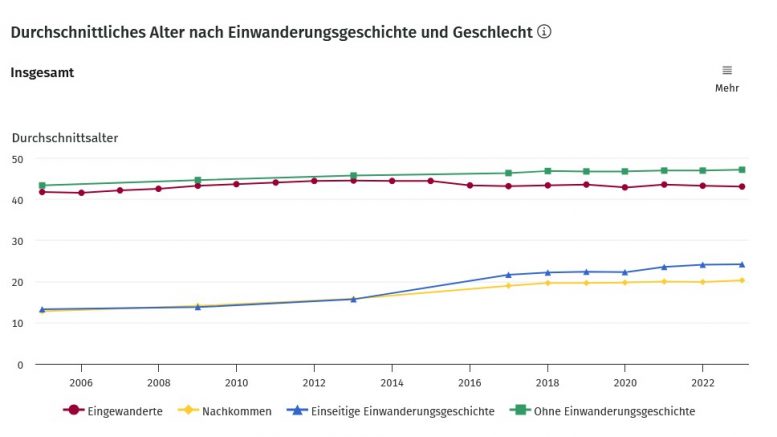

In vielen Bereichen (Gesundheit, Gastronomie) sind ehemalige Geflüchtete nicht mehr wegzudenken. Sie verringern den Fachkräftemangel und stützen durch ihre Beitragszahlungen das Sozialsystem (Rente und Gesundheit). Der demografische Wandel wird durch den Zuzug häufig junger Flüchtender oder Familien mit kleinen Kindern zusätzlich spürbar abgebremst. Der Sachverständigenrat für Integration und Migration kommt 2022 zu dem Ergebnis, dass beispielsweise rund 22 Prozent der Menschen, die im Gesundheitssystem arbeiten, einen Migrationshintergrund haben. Sie gelten dort als unersetzbar. In vielen Industrie- und Handwerksbetrieben ist die Situation vergleichbar.

Auswirkungen auf das Schulsystem

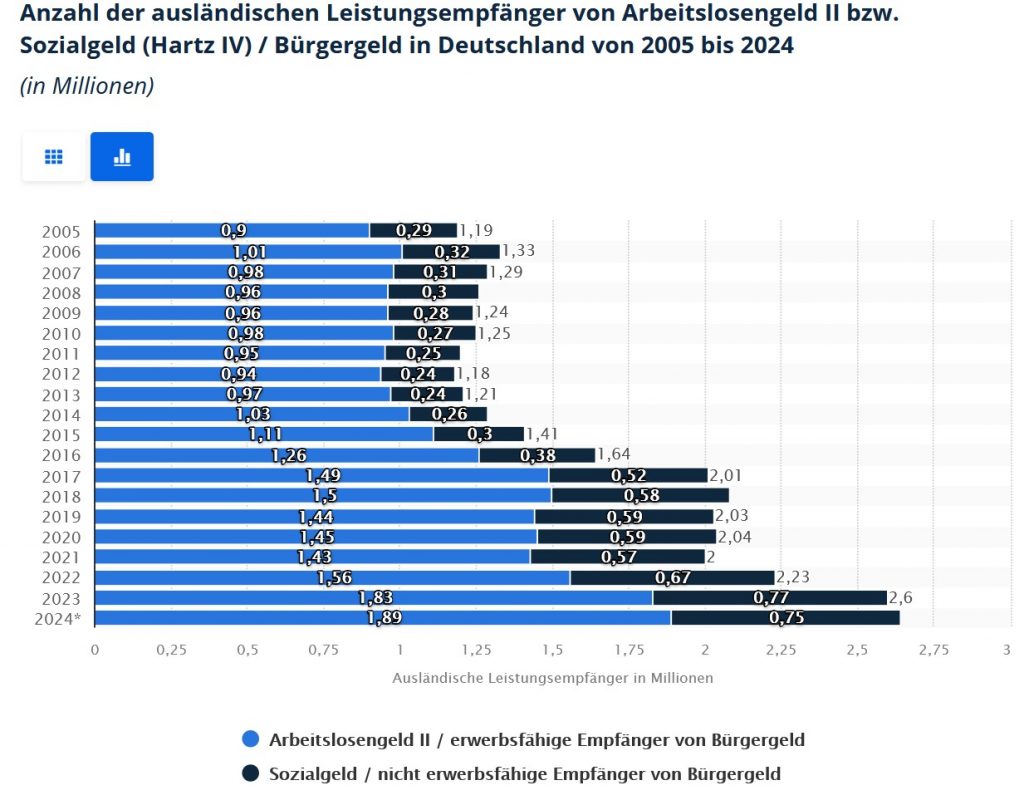

Kinder von Flüchtlingen sorgen einerseits dafür, dass Schulen, die noch vor wenigen Jahren mangels Bedarf geschlossen werden sollten, heute vor der Fragen stehen, ob sie erweitert werden müssen. Vor gut zehn Jahren gab es kaum eine Stadt in NRW, in der nicht für den Erhalt der örtlichen Grundschulen demonstriert wurde. Heute gilt es genügend Lehrkräfte zu bekommen, die die Kinder fördern, die sprachliche Defizite aufweisen. Das führt aktuell oft zu Überforderungen bei Lehrkräften und Schülern. Wo seinerzeit um die örtliche Schule im eigenen Quartier gebangt wurde, haben Eltern heute Angst, dass ihre Kinder nicht die Bildung bekommen, die sich erhoffen. Dabei gilt weiterhin, dass Bildungsabschlüsse in Deutschland oft vererbt werden. Im internationalen Vergleich ist hierzulande der Schulabschluss oft vom Elternhaus abhängig. Das lässt sich auch aus den Zahlen des statistischen Bundesamtes ablesen.

Schulabschlüsse in Deutschland (Grafik: Statistisches Bundesamt)

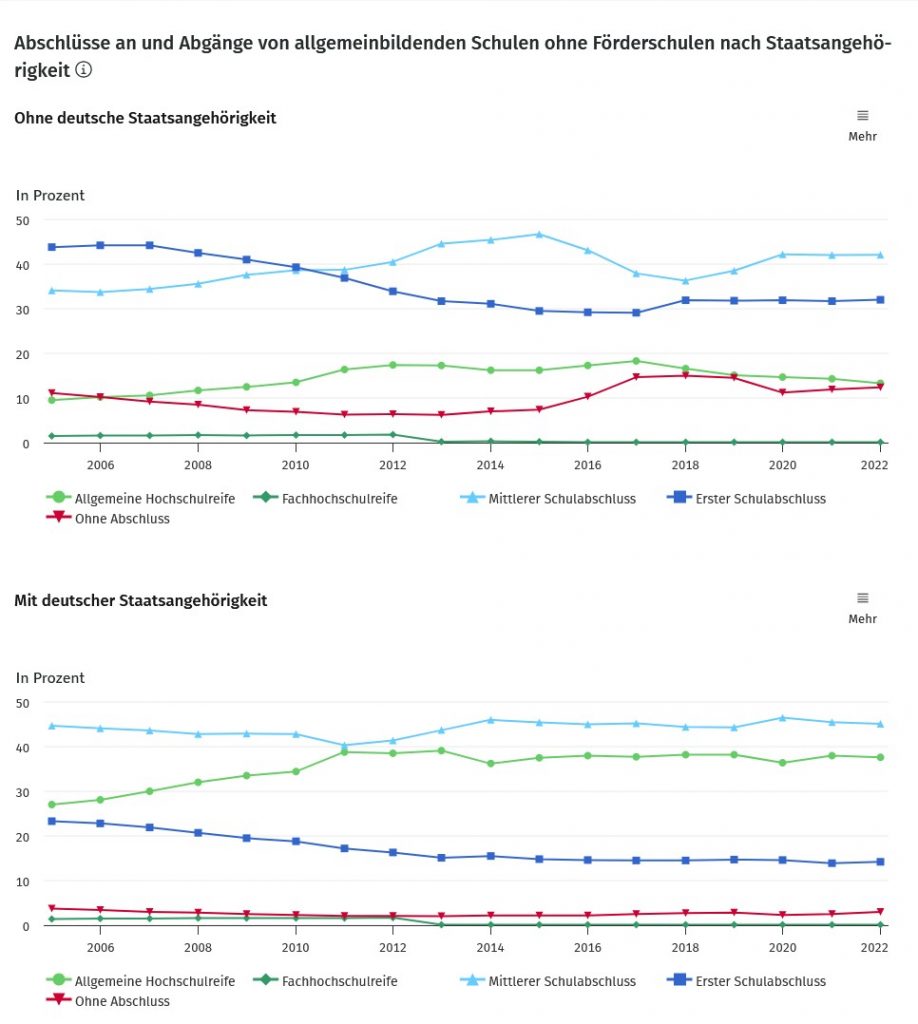

Kinder, die aus einem Elternhaus kommen, in dem Deutsch nicht die erste Umgangssprache ist, haben es im deutschen Schulsystem schwer. Förderung durch die Familie ist schon aufgrund der Sprachprobleme schwierig. Bereits in der zweiten und dritten Generation verschwinden diese Unterschiede. Das lässt sich auch an den Familien erkennen, die in den 60-er und 70-er Jahren des vergangenen Jahrhunderts als sogenannte „Gastarbeiter“ nach Deutschland kamen. Ihre Nachkommen sind inzwischen oft hoch qualifizierte gesuchte Fachkräfte, Unternehmer:innen oder Lehrende an Schulen und Universitäten. Vieles spricht dafür, dass es eine ähnliche Entwicklung in den Familien geben wird, die seit 2015 nach Deutschland gekommen sind. Die Tendenzen bei den Bruttolöhnen lassen sich so interpretieren, dass bei einseitiger Einwanderungsgeschichte (nur ein Elternteil hat eine Einwanderungsgeschichte) und bei Nachkommen mit Einwanderungsgeschichte die Unterschiede zu Menschen ohne Einwanderungsgeschichte geringer werden.

Entwicklung der Bruttostundenlöhne (Grafik: Statistisches Bundesamt)